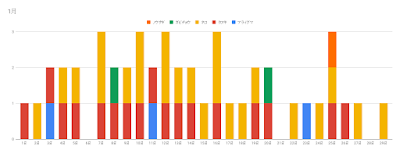

一年でどんな動物が来た? 定点観測2019

センサーカメラに映る動物からその月にどんな動物が現れるか、調べてみたました。一年を通してカウントしましたが、季節ごとに同じ場所でも現れる動物の種類が変わることがわかります。 季節で変動する出現動物 観察しているポイントは関東公開の某所で、河川敷の近くです。 日の入りから翌日の日の出までを夜、日の出から日の入りまでを昼とします。カウント方法としては個体識別は難しいので、例えば昼にタヌキが現れたら1匹でも2匹でも昼に1ポイントとというカウント方法とします。なので種類ごとの一日あたりの合計の最高値は、昼夜合わせた2ポイントとなります。 例)1 夜3時にタヌキ1匹・昼にタヌキ2匹→2ポイント 本当は映ってる動物の個体識別をして、何匹現れるかなどできればよかったですが、それは画像の鮮明度で断念しました。なのであくまでも動物の出現傾向の目安という具合です。 寒い時期はネコが多い 1月 2月 ※1月30日~2月5日はメモリーカードの容量オーバーで記録なし 3月 ※3月20日~25日はメモリーカードの容量オーバーで記録なし 1月と2月はネコがとにかく現れます。温かい季節になるとネコは減るので、冬季のみ依存する餌がある可能性が高そうです。 アライグマは冬季半冬眠状態であまり動かないという、一般的に言われている習性と合致します。 タヌキが不思議で冬眠はしないので活動しているはずなのですが、2月から出現回数が減っています。アライグマ同様に活動量を落としてる可能性もありますが、アライグマの出現数が回復している3月でも同様の傾向なので、餌場を観測地付近から変えている可能性が高そうに思えます。 鳥類を中心に種類の増える春 4月 5月 6月 4・5月の新緑の季節になってくると、鳥類を中心に見れる種類が増えていきます。アライグマも気温が上がるにつれて活動が活発になっていくようです。一方タヌキは5月からやっと見られる回数が増えていきます。 両者のこの傾向は餌だけでなく、繁殖期も関係しているのかもしれません。地域やその年の気候によっても変化しますがアライグマは5月頃までに、タヌキは6月頃までには出産を終えている傾向にあります。この地域での正確な時期は分かりませんが似たよう時期...